تحليل تاريخي لعوامل التطور في الدول (الأمريكية) مقارنة بالعالم العربي في فترات ما بعد العصر الذهبي

إن المقارنة بين مسارات التطور في الدول التي نشأت في الأمريكيتين (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي غالباً ما تكون محور هذه المقارنات) والعالم العربي تتطلب فهماً عميقاً للسياقات التاريخية المتباينة لكل منطقة، والاعتراف بأن الأمر لا يتعلق بتفوق فطري لشعب على آخر، بل بمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية التي تفاعلت عبر قرون لتشكل الواقع الذي نعرفه.

العصر الذهبي العربي والإسلامي: ذروة الإنجاز

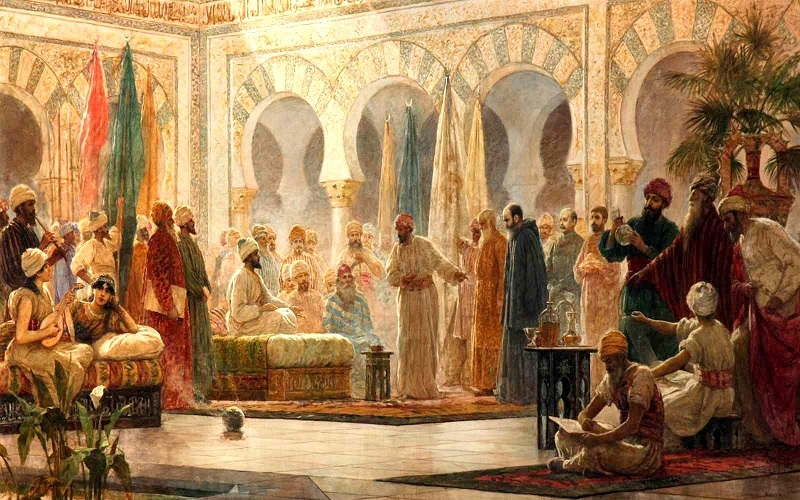

من الإنصاف والضرورة بمكان البدء بالإشارة إلى الفترة التي كان فيها العالم العربي والإسلامي مركزاً عالمياً للعلم، الفلسفة، الفن، والتجارة. فبين القرنين الثامن والرابع عشر الميلاديين تقريباً، شهدت بغداد، دمشق، القاهرة، قرطبة، وغيرها من المدن، ازدهاراً فكرياً وعلمياً لا مثيل له في أجزاء كبيرة من العالم آنذاك.

قام العلماء العرب والمسلمون بترجمة وحفظ أعمال الفلاسفة والعلماء اليونانيين والفرس والهنود، وأضافوا إليها إسهامات أصيلة في الرياضيات (الجبر، الأرقام العربية)، الفلك، الطب (ابن سينا، الرازي)، الكيمياء، الجغرافيا، والفلسفة (ابن رشد، الفارابي). كانت شبكات التجارة العربية تربط بين الشرق والغرب، مما سهل تبادل البضائع والأفكار والتقنيات. كانت هذه الفترة بحق عصراً ذهبياً، أضاء للعالم في وقت كانت فيه أوروبا تمر بما يسمى "العصور المظلمة" نسبياً.

في تلك الفترة، كانت الأمريكيتان (الشمالية والجنوبية) موطناً لحضارات عريقة أيضاً مثل المايا، الأزتك، والإنكا، والتي حققت إنجازات مذهلة في الفلك، الرياضيات، الهندسة المعمارية، والزراعة. لكن هذه الحضارات كانت معزولة عن العالم الأوراسي والإفريقي، ولم تشارك في نفس الديناميكية العالمية للتبادل والتطور التي كانت قائمة في العالم القديم.

نقطة التحول الكبرى: صعود أوروبا وتأثيره على العالم

بدأ المشهد العالمي يتغير مع نهايات العصر الذهبي الإسلامي وبداية ما يعرف بـ "النهضة الأوروبية" في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. كانت النهضة الأوروبية مدفوعة بعوامل متعددة منها:

إعادة اكتشاف المعرفة الكلاسيكية: استعاد الأوروبيون من خلال الترجمات (بما في ذلك ترجمات من العربية) أعمال الفلاسفة والعلماء اليونانيين والرومان، مما أشعل شرارة جديدة للبحث الفكري.

- اختراع المطبعة: ثورة جوتنبرج في الطباعة أدت إلى انتشار المعرفة والأفكار بسرعة غير مسبوقة، مما كسر احتكار النخبة للمعرفة وسهل ظهور حركات إصلاحية وعلمية واسعة النطاق.

- الإصلاح الديني: أدى تفكك الوحدة الدينية في أوروبا إلى ظهور مراكز فكرية ودينية متعددة، وتزايد التركيز على الفردية والبحث والتساؤل.

- عصر الاستكشاف: أدت التطورات في الملاحة وبناء السفن إلى بداية رحلات الاستكشاف الكبرى، مما فتح آفاقاً جديدة للتجارة، التوسع، والتعرف على ثقافات وشعوب جديدة (وغالباً استغلالها).

تزامنت هذه الفترة في العالم العربي مع بداية فترات من التباطؤ والضعف النسبي، لأسباب داخلية وخارجية معقدة. منها:

- الغزوات الخارجية: تعرض العالم العربي والإسلامي لغزوات مدمرة، مثل الغزو المغولي في القرن الثالث عشر الذي قضى على الخلافة العباسية في بغداد ودمر العديد من المراكز العلمية والثقافية.

- الصراعات الداخلية: عانت العديد من الدول والممالك في العالم العربي من صراعات داخلية وعدم استقرار سياسي أثر على التنمية والازدهار.

- تغير طرق التجارة: مع اكتشاف الطرق البحرية الجديدة حول أفريقيا وعبر المحيط الأطلسي، تراجعت أهمية طرق التجارة البرية التي كانت تمر عبر العالم العربي، مما أثر اقتصادياً.

- الجمود الفكري النسبي: يرى بعض المؤرخين أن هناك فترات شهدت نوعاً من الجمود في التفكير العلمي والفلسفي في أجزاء من العالم العربي مقارنة بالزخم الجديد في أوروبا.

- الاستعمار وتشكيل العالم الحديث: التأثير على الأمريكيتين والعالم العربي

كان عصر الاستكشاف الأوروبي مقدمة لعصر الهيمنة والاستعمار الذي شكل العالم الحديث بشكل عميق ومتباين. وصلت القوى الأوروبية إلى الأمريكيتين، وقضت على الحضارات القائمة، وأنشأت مستعمرات جديدة. هنا تباينت التجربة بين شمال وجنوب أمريكا، وكذلك بين الأمريكيتين والعالم العربي.

في أمريكا الشمالية (ما أصبح لاحقاً الولايات المتحدة وكندا)، أسس المستوطنون الأوروبيون (خاصة البريطانيون والفرنسيون) مجتمعات جديدة بنواها الخاصة وأنظمتها السياسية والاقتصادية المستوحاة من أوروبا، ولكن مع مساحة واسعة للتجريب والتكيف في بيئة جديدة. بعد حصول الولايات المتحدة على استقلالها في أواخر القرن الثامن عشر، بدأت في بناء دولة فتية على أسس الجمهورية والديمقراطية (مع تناقضات كبيرة في البداية مثل قضية العبودية). كانت لديها موارد طبيعية هائلة، وهجرة مستمرة جلبت الأيدي العاملة والعقول من أوروبا، ورغبة قوية في التوسع والتطور.

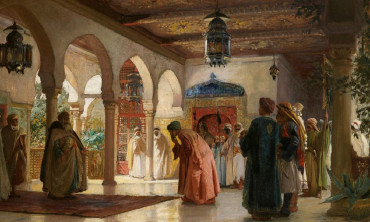

في المقابل، وقعت معظم مناطق العالم العربي تدريجياً تحت سيطرة قوى خارجية، في البداية الدولة العثمانية (والتي كانت دولة إسلامية كبرى ولكنها واجهت تحدياتها الخاصة في التحديث) ثم لاحقاً تحت الاستعمار الأوروبي المباشر في القرنين التاسع عشر والعشرين (بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا).

كان تأثير الاستعمار على العالم العربي مدمراً ومشوهاً في نواح كثيرة:

- تفتيت المنطقة: قسمت القوى الاستعمارية العالم العربي إلى كيانات سياسية مصطنعة بحدود تعسفية.

- استنزاف الموارد: تم استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة لخدمة مصالح القوى الاستعمارية.

- تشويه الاقتصادات: تم ربط الاقتصادات المحلية بالاقتصادات الاستعمارية بطرق خدمت المصالح الاستعمارية على حساب التنمية المحلية المستقلة.

- عرقلة التحديث: في كثير من الحالات، عرقلت القوى الاستعمارية محاولات التحديث المستقلة التي ظهرت في بعض المناطق، أو وجهتها بطرق تخدم مصالحها.

- إضعاف النظم التعليمية والثقافية: تم فرض نماذج تعليمية وثقافية أجنبية، مما أثر على النسيج الاجتماعي والفكري.

بينما كانت الولايات المتحدة (كدولة مستقلة حديثاً) تستثمر في التوسع، البنية التحتية، الصناعة، والتعليم في القرن التاسع عشر، كان العالم العربي يعاني تحت وطأة السيطرة الأجنبية، والصراعات الداخلية الناتجة عنها، ومحاولات الإصلاح والتحديث التي كانت تواجه تحديات هائلة من الداخل والخارج.

الثورة الصناعية والتقدم العلمي: فجوة متزايدة

تعد الثورة الصناعية التي بدأت في أوروبا في القرن الثامن عشر ثم انتشرت إلى أمريكا الشمالية عاملاً حاسماً في توسيع الفجوة التنموية. أدت الثورة الصناعية إلى:

- تقدم تكنولوجي هائل: اختراعات مثل المحرك البخاري، الغزل الآلي، ثم الكهرباء، الهاتف، والسيارة، غيرت شكل الإنتاج والحياة اليومية بشكل جذري.

- نمو اقتصادي غير مسبوق: تحول الإنتاج من الأساليب اليدوية إلى الإنتاج الضخم في المصانع، مما أدى إلى تراكم الثروة والنمو الاقتصادي السريع في الدول الصناعية.

- تغيرات اجتماعية وسياسية: ظهور طبقات اجتماعية جديدة، نمو المدن، وتغيرات في النظم السياسية لتتكيف مع الواقع الصناعي الجديد.

كانت وتيرة تبني ومواكبة الثورة الصناعية أبطأ بكثير في معظم أجزاء العالم العربي مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية. كانت الأسباب متعددة، منها:

- السيطرة الأجنبية: لم تكن القوى الاستعمارية مهتمة بتصنيع مستعمراتها بل بجعلها مصدراً للمواد الخام وسوقاً للمنتجات المصنعة.

- نقص البنية التحتية ورأس المال: كانت هناك فجوة كبيرة في البنية التحتية اللازمة للتصنيع ورأس المال المتاح للاستثمار.

- التحديات التعليمية: لم تكن النظم التعليمية في العالم العربي، تحت السيطرة العثمانية ثم الاستعمارية، تركز بالضرورة على العلوم التطبيقية والهندسة بنفس القدر الذي كانت عليه في الدول الصناعية.

- الجمود المؤسسي: عانت بعض النظم الإدارية والمؤسسية من الجمود وعدم القدرة على التكيف بسرعة مع التغيرات العالمية.

بينما كانت الولايات المتحدة تتحول إلى قوة صناعية وزراعية كبرى، مستفيدة من مواردها الهائلة وعملية الهجرة، كان العالم العربي يعاني من التجزئة، الهيمنة الأجنبية، والاعتماد على الزراعة التقليدية والتجارة في المواد الخام بشكل متزايد.

عوامل أخرى معقدة: من الفلسفة إلى النظم السياسية

لا يمكن اختزال المقارنة في النقاط السابقة فقط. هناك عوامل أخرى معقدة ساهمت في تباين المسارات:

- النظم السياسية والحكم: شهدت أوروبا ثم الولايات المتحدة تطوراً نحو أنظمة سياسية تضمنت مفاهيم مثل الفصل بين السلطات، الحقوق الفردية، والمسؤولية الحكومية (وإن كان التطبيق مختلفاً ويحمل تناقضات). في المقابل، مرت معظم فترات التاريخ الحديث في العالم العربي تحت حكم سلطوي (عثماني أو استعماري أو محلي لاحقاً) غالباً ما قيد الحريات الفكرية والسياسية التي تعد محفزاً للابتكار والتغيير.

- دور الدين والمؤسسات الدينية: في أوروبا بعد الإصلاح الديني، حدث انفصال نسبي بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، وظهرت مساحة أكبر للبحث العلمي المستقل عن التأويلات الدينية الجامدة. في العالم العربي، ظل الدين يلعب دوراً مركزياً، وفي بعض الفترات، أدت بعض التفسيرات إلى مقاومة الأفكار الجديدة أو العلوم القادمة من الغرب.

- الحراك الاجتماعي: كانت هناك اختلافات في درجة الحراك الاجتماعي وفرص الأفراد للارتقاء بناءً على الكفاءة وليس فقط الأصل أو الثروة الموروثة. النظم التي تسمح بالحراك وتشجع الابتكار الفردي تميل إلى التقدم بشكل أسرع.

- الجغرافيا والموارد: لعبت الموارد الطبيعية الوفيرة في الولايات المتحدة دوراً كبيراً في نموها الصناعي والاقتصادي. كما أن الموقع الجغرافي النسبي بعيداً عن بؤر الصراعات الكبرى في أوروبا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين منحها فرصة للنمو دون تدمير.

خاتمة: التاريخ دروس للمستقبل

إن التباين في مسارات التطور بين الدول التي نشأت في الأمريكيتين (خاصة الولايات المتحدة) والعالم العربي ليس نتيجة لعامل واحد، بل هو حصيلة تفاعل معقد وطويل الأمد لعوامل تاريخية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وثقافية. كان العصر الذهبي العربي شاهداً على قدرة المنطقة على القيادة والابتكار. لكن التحديات الداخلية والخارجية، وتأخر مواكبة الثورات الكبرى في أوروبا (النهضة، الثورة الصناعية)، والوطأة الثقيلة للاستعمار، كل ذلك ساهم في تباين المسار في فترات لاحقة.

دراسة هذا التباين لا تهدف إلى إدانة أو تمجيد، بل إلى فهم أعمق للتاريخ كعملية ديناميكية. إنها تذكرنا بأن مسارات التطور ليست ثابتة، وأن القدرة على التعلم، التكيف، الابتكار، وبناء مؤسسات قوية ومستقرة، وتمكين الأفراد، كلها عوامل حاسمة في تشكيل مستقبل أي أمة. إن فهم الماضي بكل تعقيداته هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً في العالم العربي، بالاستفادة من الدروس المستفادة والتركيز على العوامل التي تعزز التقدم والازدهار في عالم اليوم.

يجب عليك تسجيل الدخول لنشر تعليق.